L’étude, portant sur la découverte en 2023 de minuscules jets sur le soleil par la sonde Solar Orbiter de l’ESA, a révélé qu’ils « constituent réellement une source pour les vents solaire non seulement rapide, mais aussi lent », selon l’ESA.

Le Soleil. Il réchauffe notre atmosphère et permet à notre planète de porter la vie. Parfois, il s’éclipse derrière la Lune. Mais il est aussi capricieux, notamment à cause des effets de ses éruptions et tempêtes solaires qui peuvent aller jusqu’à bloquer nos communications.

Mais la plupart du temps, ces éruptions ont des effets plutôt bénins, lorsqu’elles ne sont pas trop fortes, et peuvent créer des phénomènes magnifiques, comme des aurores boréales ayant des couleurs inédites ou visibles dans des endroits du monde plus éloignés des pôles que d’habitude.

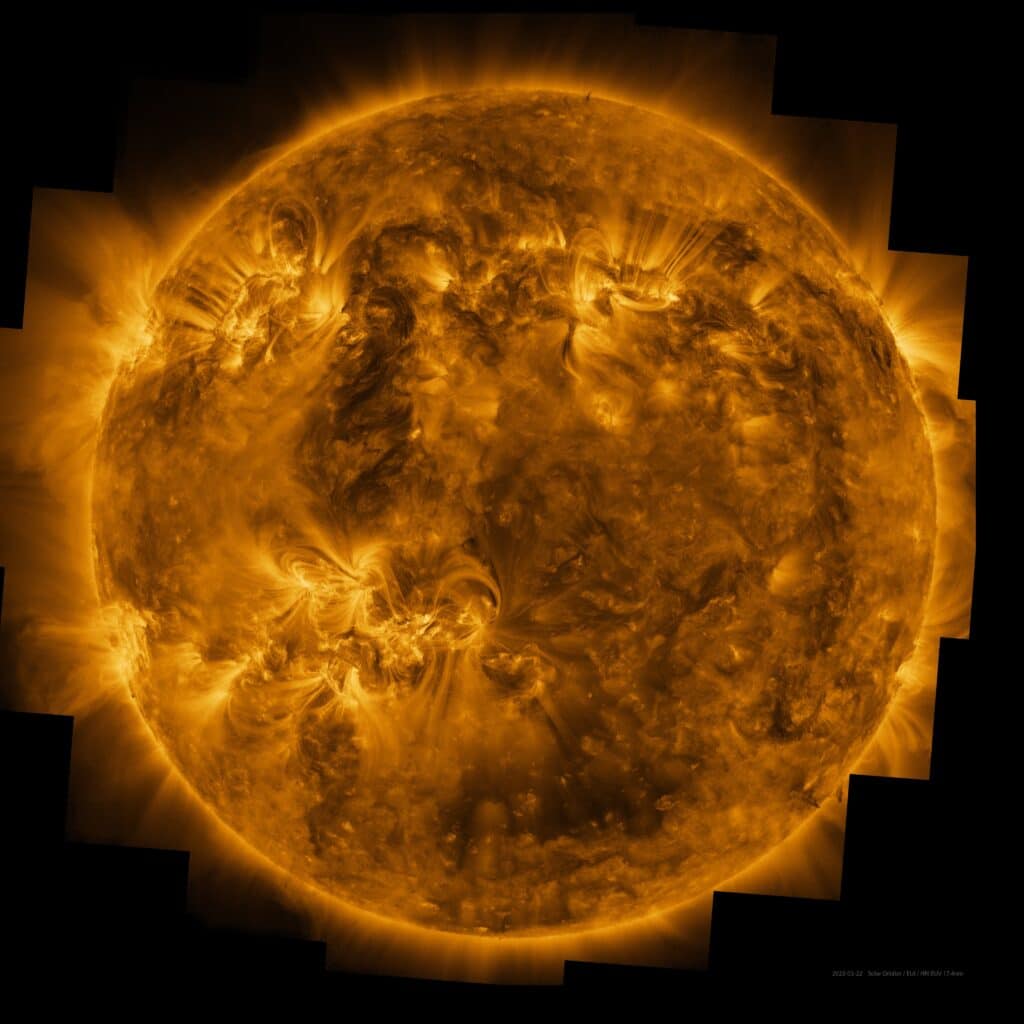

Afin d’étudier au mieux notre étoile, les scientifiques de la NASA et de l’ESA ont décidé de lancer une mission conjointe : Solar Orbiter qui, comme son nom l’indique a permis de lancer une sonde vers le soleil et de la mettre en orbite afin qu’elle renvoie les plus proches images jamais prises.

La mission Solar Orbiter

Lancée en février 2020, la mission Solar Orbiter a donc pour but d’aller observer le soleil le plus près possible, permettant aux scientifiques d’accéder à des photos et des vidéos jamais prises auparavant. Ces images sont les premières proposant des gros plans de la surface du Soleil, mais surtout de ses régions polaires (non visibles depuis la Terre).

D’après le site de l’ESA consacré au programme, outre sa fonction de prise de photos, Solar Orbiter est un laboratoire scientifique complet. “Grâce aux dix instruments de Solar Orbiter, les scientifiques espèrent répondre à des questions profondes : Qu’est-ce qui régit le cycle de 11 ans d’augmentation et de diminution de l’activité magnétique du Soleil ? Qu’est-ce qui chauffe la couche supérieure de son atmosphère, la couronne, à des millions de degrés Celsius ? Comment se forme le vent solaire et qu’est-ce qui l’accélère à des vitesses de plusieurs centaines de kilomètres par seconde ? Et comment tout cela affecte-t-il notre planète ?”

Pour cela la sonde, lancée lors d’une collaboration ESA/NASA, s’est approchée à 42 millions de kilomètres du Soleil et a renvoyé des images impressionnantes.

Analyse des données 2022/2023 de la mission Solar Orbiter

Le 7 février 2025 une équipe de chercheurs de l’ESA (European Space Agency), l’agence spatiale européenne, a publié un article dans le journal Astronomy & Astrophysics, décrivant l’étude complète des données récupérées par la mission Solar Orbiter.

D’après Space.com, les chercheurs en sciences solaires ont découvert que de minuscules jets d’énergie de courte durée sur notre soleil sont les principaux moteurs du vent solaire, ce qui constitue une étape vers le décodage du comportement insaisissable de notre étoile et, à terme, vers l’affinement des prévisions relatives à ses tempêtes.

Le « vent solaire » désigne les poches de particules énergétiques projetées par le soleil. Ces particules sont parfois dirigées vers la Terre, comme l’été dernier, lorsqu’une rare série de tempêtes de ce type s’est abattue sur notre planète et a déclenché des aurores époustouflantes dans le monde entier, probablement les plus fortes que nous ayons vues depuis des siècles.

Toutefois, le vent solaire peut également avoir des effets négatifs sur notre planète, notamment en perturbant les signaux GPS et d’autres technologies qui dépendent des communications par satellite et par radio. Pour finir, il peut par ailleurs menacer la sécurité des astronautes en orbite autour de la Terre.

Pourtant, les origines précises du vent solaire se sont avérées difficiles à cerner. Cela s’explique en partie par le fait que les « empreintes » laissées par les particules chargées dans le vent – des caractéristiques qui, selon les scientifiques, révèleraient des signatures uniques des régions du soleil qui donnent naissance au vent solaire – sont souvent déformées au moment où elles atteignent la Terre.

Ces particules ont d’ailleurs déjà été identifiées par de précédentes recherches, toujours basées sur les données en provenance de Solar Obiter.

Lakshmi Pradeep Chitta, de l’Institut Max Planck pour la recherche sur le système solaire en Allemagne, a déclaré à Space.com : “Le contenu énergétique d’un picoflash [nom donné à ces particules] qui dure environ une minute équivaut à l’énergie moyenne consommée par environ 10 000 ménages au Royaume-Uni pendant une année entière”.

La source de la composante plus lente du vent solaire était cependant jusqu’à présent inconnue. La nouvelle étude, publiée en février 2025, porte sur ce problème. Pour le résoudre, l’équipe de scientifiques de M. Chitta a ainsi étudié les données de Solar Orbiter parvenues sur Terre entre fin 2022 et début 2023 alors que la sonde était au plus près de l’astre (50 millions de km à l’époque).

Ces recherches apportent des preuves irréfutables que ces pico-éclairs (ou picoflash) fournissent également de l’énergie au vent solaire plus lent. Le scientifique a ainsi déclaré dans un communiqué récent “Nous avons été très surpris de constater que les mêmes minuscules jets de plasma semblent animer à la fois le vent solaire rapide et le vent solaire lent. Auparavant, nous avions supposé que des processus différents étaient à l’œuvre.”

Les prochaines approches du soleil par Solar Orbiter, qui ont lieu environ deux fois par an, pourraient permettre d’en savoir plus sur la manière dont les pico-éclairs lancent le vent solaire, selon le communiqué.